なぜビットコインに価値があるのか?初心者にもわかる希少性と分散型の仕組み

ビットコインが生まれた背景

私たちが普段使っている日本円や米ドルといった“お金”は、政府と中央銀行が発行量を決め、その価値を保証しています。しかし、この仕組みには大きな課題があります。

政府が税収だけでは支出をまかなえない場合、中央銀行は国債を買い入れることで市場に新しいお金を供給できます。お金の量が増えるほど、1枚あたりの価値は薄まり、私たちが持っているお金の購買力はゆっくりと下がっていきます。

たとえば、1920年代のアメリカではコーヒー1杯が数セントでしたが、いまでは数ドルが当たり前です。長期的には物価は上がり続け、同じお金で買える量は少しずつ減っていきます。

この問題は、経済が不安定な国ではさらに深刻です。たとえばベネズエラでは、政府が通貨を過剰に発行した結果、年間100万%を超えるハイパーインフレに陥った時期もありました。せっかく稼いだお金が、使う前に価値を失ってしまうのです。

アルゼンチンなどの国でも、数百%という高いインフレが続き、人々は日常生活すら不安定な状況に置かれています。

こうした「お金の価値が簡単に失われてしまう」という構造的な問題に対して、ビットコインの生みの親である匿名の開発者「サトシ・ナカモト」は、新しい仕組みとしてビットコインを提案しました。

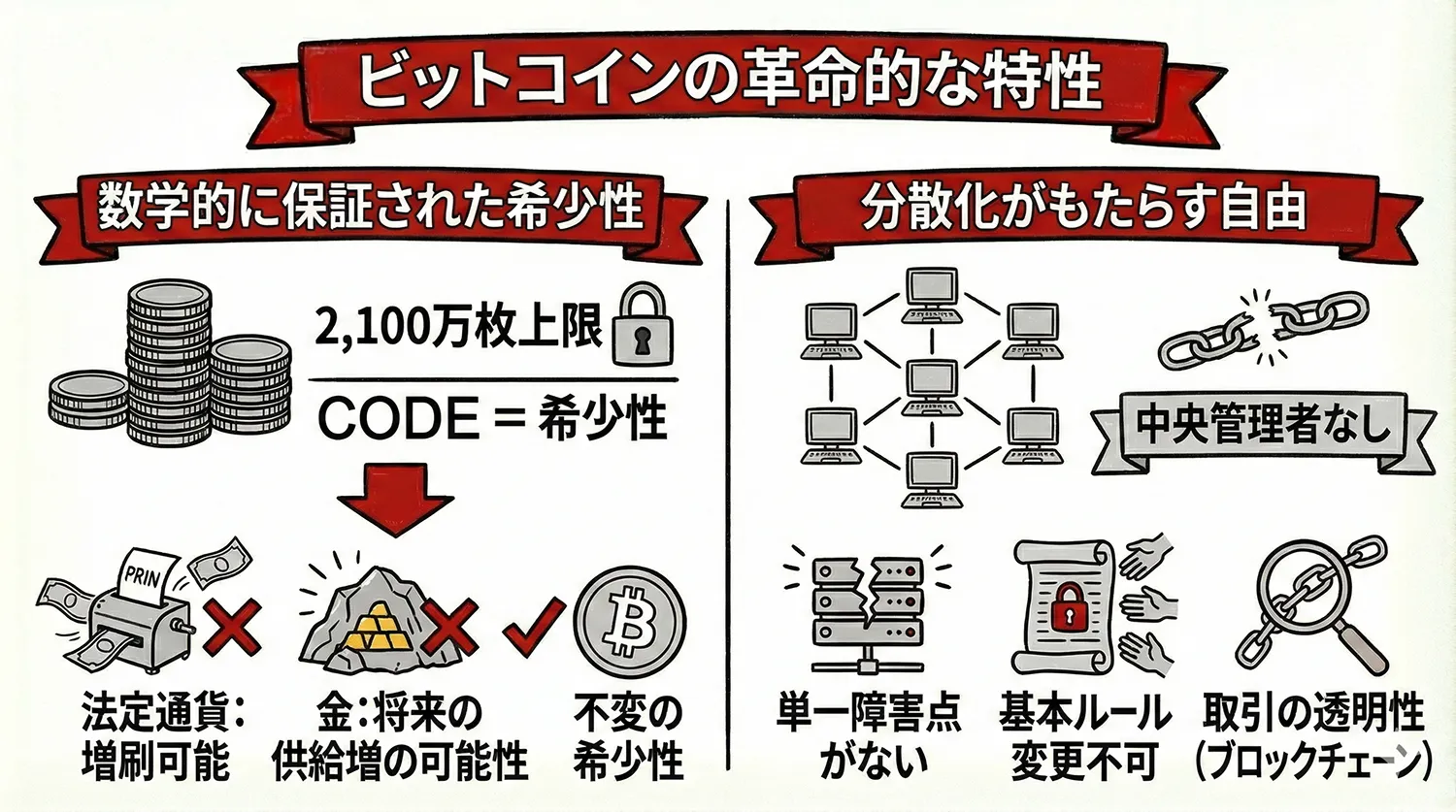

ビットコインの革命的な特性

数学的に保証された希少性

ビットコインが従来のお金と決定的に異なる理由のひとつが、発行枚数があらかじめ2100万枚に固定されていることです。このルールはビットコインのプログラムコードに組み込まれており、誰にも変更できません。政府や中央銀行が状況に応じて発行量を増やせる法定通貨とは根本的に異なり、ビットコインでは供給量が勝手に増えることがないため、希少性が永続的に守られます。

金などの貴金属も希少だと言われますが、実際には新しい鉱山が見つかる可能性や、宇宙資源の採掘といった未来の技術によって供給量が大きく変わる可能性があります。一方でビットコインの2100万枚という上限は数学的に固定されており、人間の都合で増えることはありません。こうした“変わらない希少性”こそが、ビットコインの価値を支える重要な要素となっています。

分散化がもたらす自由

ビットコインには中央管理者が存在しません。サトシ・ナカモトはビットコインを公開した後、プロジェクトから身を引き、コントロール権を誰にも残しませんでした。現在のビットコインは、世界中のユーザーが共同で運営する“分散型ネットワーク”として成り立っています。

この構造にはいくつかの重要な利点があります。

単一障害点(Single Point of Failure)がない

どこか1つの企業や政府が停止しても、ネットワーク全体は動き続けます。誰もビットコインの基本ルールを勝手に変えられない

供給量の上限や発行スケジュールは、世界中の参加者の合意なしには変更できません。誰でも取引を検証できる透明性

すべての取引は「ブロックチェーン」と呼ばれる公開台帳に記録され、誰でもチェックできます。

※ただし個人情報が丸見えになるわけではなく、アドレスという識別子で管理されています。

このように、分散化によって守られた“公平なルール”がビットコインの信頼性と価値を支えています。

経済的自由という価値

国境を越える価値の移動

かつて旧ソビエト連邦では、人々が国外へ移住する際、外貨への両替が厳しく制限されていました。多くの場合、ごくわずかな金額しか米ドルに換えることが許されず、それ以上の資産は安値で闇市場に売るしかありませんでした。外貨の保有自体が違法とされる国もあり、今日でもイランやジンバブエなど多くの地域で同様の通貨統制が続いています。

ビットコインの場合、資産は銀行口座や現金の形で持ち運ぶ必要がありません。自分のウォレットを復元するための「シードフレーズ(復元用の12〜24個の単語)」を安全に保管しておけば、世界のどこからでも資産にアクセスできます。国境で没収されたり、危機の中で財産を失ったりする心配が大幅に減るのです。

金融包摂の実現

アフガニスタンでは、社会的な制約から銀行口座を持てない女性たちが、ビットコインを使って海外から報酬を受け取り、経済的な自立につなげる事例が報告されています。スマートフォンさえあれば世界中の誰とでも直接やり取りできるため、金融システムにアクセスできなかった人々にも新しい選択肢が生まれています。

これは先進国に住む私たちにとっても無関係ではありません。デジタル決済が普及する一方で、私たちの取引情報は銀行や決済企業に集められ、しばしば第三者に共有・販売されています。ビットコインのような分散型のデジタル資産は、こうした状況に対して「自分の資産を自分で管理する」という新しい選択肢を提供します。

ポータビリティと分割可能性

どこでも持ち運べる資産

ビットコインはデジタル資産であり、物理的な形を持ちません。スマートフォンのウォレットアプリはもちろん、USBメモリや紙に印刷したQRコードでも保管できます。資産をデジタルデータとして扱えるため、国境をまたぐ際に現金のように没収されたり制限されたりするリスクが大幅に小さくなります。

従来の金融システムでは、海外へ大きな金額を送金する際に高額な手数料と長い待ち時間が発生します。ビットコインでは、世界中のどこへでも、銀行の営業時間や休日に関係なく送金でき、取引の確認も短時間で行なわれます。24時間365日、常に利用できる点は従来の仕組みにはない特徴です。

極めて高い分割可能性

ビットコインは1億分の1まで細かく分割できます。この最小単位は「サトシ」(Satoshi)と呼ばれ、1サトシは0.00000001ビットコインに相当します。これにより、少額からでもだれでもビットコインを保有できます。

分割可能性が高いことで、マイクロペイメント(極小額決済)も現実的になります。たとえば、記事を1本読むごとに数円相当を支払う、動画の視聴時間に応じて少額がやり取りされるといった、新しいビジネスモデルも可能です。従来の決済では手数料の都合で難しかった細かな支払いが、デジタル時代に適した形で実現し始めています。

健全な通貨の条件

オーストリアの経済学者ルートヴィヒ・フォン・ミーゼスは、1912年の著書『貨幣と信用の理論』の中で「健全な通貨(Sound Money)」について詳しく述べています。彼によると、健全な通貨には二つの側面があります。

ひとつは、人々が自由な市場の中で自然に選んだ通貨が尊重されること。歴史を振り返ると、金や銀が交換の手段として選ばれたように、人々が価値を認めたものが通貨として機能してきました。

もうひとつは、政府が通貨の価値を恣意的に操作できないことです。過剰発行などの介入を防ぎ、市民の財産が守られる仕組みを持つことが重要だとミーゼスは指摘しています。

彼はさらに、「健全な通貨とは、市民の自由を守るために政府の権力を制限する道具である」と述べています。つまり、通貨の“健全さ”とは単なる経済の話ではなく、自由や人権に関わるテーマでもあるのです。

この視点から見ると、ビットコインは健全な通貨の条件に非常に近い特徴を備えています。ビットコインは市場参加者が自発的に選び、中央銀行や政府の意向ではなく、オープンなネットワークのルールによって維持されています。誰かが勝手に発行量を変えたり、価値を操作したりすることができない点は、まさに健全な通貨の理念に合致しています。

デジタル時代の新しい価値基準

文化によって異なる価値観

歴史を振り返ると、どんなものが“お金”になるかは文化と時代によって大きく異なってきました。ある地域では、光る金属が価値を持ち、別の地域ではタカラガイ(貝殻)が約4000年もの間、通貨として使われてきました。貝殻が家畜や宝物と交換されるほどの価値を持つこともあったのです。

では、デジタル時代を生きる私たちにとって、価値を感じるものは何でしょうか。それは「自由」と「自己決定」に関わるものです。

抑圧からの自由、自分のお金を自分で管理できる自由、国を離れる必要が生じたときに資産を安全に持ち出せる自由──こうした価値観はますます重要になっています。

ビットコインは、この“自由を自分の手に取り戻すための選択肢”として登場しました。中央の管理者を持たず、自分の資産を自分でコントロールできるという点で、現代の価値観と強く結びついているのです。

プライバシーとセキュリティ

従来のクレジットカード決済では、氏名・住所・カード番号などの個人情報を企業に預ける必要があります。こうしたデータはしばしばハッキングの標的となり、大規模な情報漏洩事件も頻繁に報告されています。

ビットコインでは、取引を行う際に個人情報を入力する必要がありません。取引はブロックチェーン上で公開されていますが、アドレスという識別子を使って記録されるため、個人情報そのものは紐付けられません。

「透明性」と「プライバシー」の絶妙なバランスを両立している点は、ビットコインの大きな特徴のひとつです。

ビットコインの将来性

インフレーションへの耐性

法定通貨は中央銀行の政策により、年間2〜4%の価値減少が「目標」として設定されています。これは私たちの貯蓄が時間とともに購買力を失うことを意味します。

ビットコインの供給量は予測可能で、約4年ごとに新規発行量が半減します(半減期)。最終的に2140年頃には新規発行が停止し、総供給量は約2100万枚で固定されます。この予測可能性と希少性により、ビットコインは「デジタルゴールド」とも呼ばれ、価値保存手段として注目されています。

金融システムの民主化

ビットコインには中央管理者や政治的リーダーが存在しません。どこか1つの組織がネットワークを支配したり、ルールを勝手に変更したりすることはできません。

ビットコインの改善に関する提案は、開発者によってBitcoin Improvement Proposal(BIP)として公開され、世界中の開発者や関係者が議論します。しかし、BIPが提案されたからといって自動的に採用されるわけではありません。最終的にルールが反映されるかどうかは、世界中のノード運用者やユーザーがソフトウェア更新に同意し、ネットワークとして合意(コンセンサス)が形成されるかどうかで決まります。

この仕組みにより、ビットコインは誰もが平等に参加できるオープンな金融システムを実現しています。資産の少ない人でも、銀行口座を持てない国に住む人でも、インターネットさえあれば同じルールのもとで価値を保存し、送金し、利用できます。

まとめ:自由と希少性が生み出す価値

ビットコインの価値は、単なる投機対象としてではなく、人類が長い歴史の中で求めてきた「健全で公平な通貨」に近づく仕組みにあります。数学的に保証された希少性、誰にも支配されない分散型システム、国境を越えて価値をやり取りできるポータビリティ、高い分割可能性。これらの要素が組み合わさることで、ビットコインは21世紀の新しい価値基準として注目されています。

特に重要なのは、ビットコインが単なる決済ネットワークではなく、経済的自由を支えるためのツールだという点です。政府の政策や経済危機の影響から個人の資産を守り、誰もが平等に参加できるオープンな金融システムを提供します。

先進国ではその重要性が実感しにくいかもしれません。しかし、世界では通貨危機や資本規制が続き、デジタル化によって私たちのプライバシーが失われつつあります。こうした環境の中で、ビットコインが持つ「自由」「独立性」「自己主権」という価値は、これからますます大きな意味を持つようになるでしょう。

もちろん、ビットコインは完璧ではありません。価格の変動が大きいことや、スケーラビリティの課題など、改善すべき点も残っています。それでも、ビットコインは私たちに新しい選択肢を提示しています。それは、中央集権的な管理から離れ、自分の資産を自分でコントロールできるという、真に自由なデジタル通貨の選択肢です。