Bitcoinプロトコル進化の核心:SegWit、Taproot、そして次のアップグレードへ

2017年のSegWit、そして2021年のTaprootの実装を経て、Bitcoinはスケーラビリティ、プライバシー、柔軟性といった根幹部分を着実に強化してきました。これらのアップグレードは単なる仕様変更ではなく、ネットワークの耐久性と将来の拡張性を押し上げた重要な節目といえます。

Bitcoinのプロトコルアップグレードは、性急な変更とは対照的に、提案(BIP - Bitcoin Improvement Proposals)、実装、レビュー、そしてコミュニティ合意という長いプロセスを経て慎重に導入されます。特にSegWitとTaprootは、技術的な課題を解決しながらもBitcoinの分散性という中核原則を損なわないよう設計された点で象徴的な存在です。

本記事では、この2つの代表的アップグレードが解決した技術課題(トランザクション展性、スクリプトの表現力、プライバシーなど)に加え、Lightning Networkやマルチシグの進化といったBitcoinエコシステムにもたらした具体的な変化を、背景とともに整理していきます。

Segregated Witness(SegWit):トランザクション構造の革新

SegWitの背景と目的

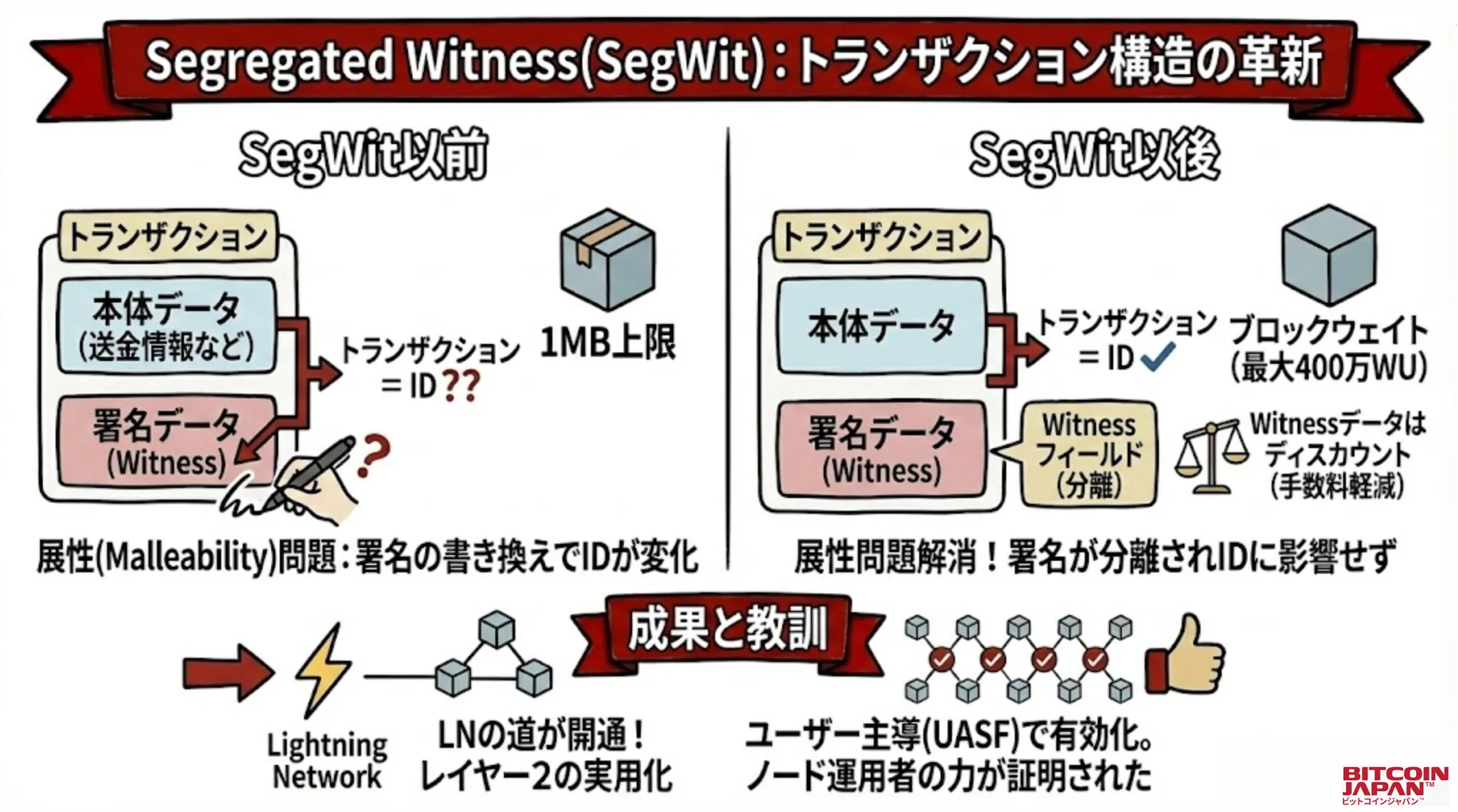

Segregated Witness、通称SegWitは2017年8月に有効化されたBitcoinプロトコルの重要なアップグレードで、2015年にPieter Wuilleが提案したBIP141に基づいています。主な目的は、長年の課題であったトランザクション展性(malleability)問題の解消でした。

トランザクション展性とは、取引がブロックに確定する前に署名部分をわずかに書き換えてしまうことで、トランザクションIDが変わってしまう性質を指します。これは未確認トランザクションに依存するLightning Networkのようなレイヤー2技術の実装に大きな制約となっていました。

SegWitの技術的実装

SegWitは、署名データ(witness)をトランザクション本体から切り離し、トランザクションID計算の対象外へ移すことで展性問題を根本的に解決しました。ScriptSigは基本的に空となり、署名やスクリプトは新設のwitnessフィールドへ格納されます。これにより署名データが変更されてもIDに影響を与えなくなります。

ブロック容量の拡大

SegWitは従来の1MB上限を「ブロックウェイト」という概念に置き換え、最大400万ウェイトユニットまで許容する仕組みを導入しました。witness以外のデータは1バイト4ウェイト、witnessデータは1ウェイトとして扱われるため、SegWitトランザクションは相対的に手数料が軽減されます。

この仕組みには、UTXOセットが肥大化する問題を抑制する意図もあります。SegWit以前はUTXOを作るより使う方がデータ量が大きく、長期的にはノード運用のコスト増につながる懸念がありました。ディスカウントはその非対称性を是正する役割も担っています。

新しいスクリプトタイプとBech32

SegWitではP2WPKHとP2WSHという新しいスクリプト形式が導入され、これに合わせてBech32アドレスも設計されました。Bech32は「bc1」で始まり、誤入力検出に強く、QRコードとの相性も良いため、日本の取引所でも徐々に標準化が進んでいます。

SegWitの有効化プロセスと教訓

SegWitの有効化は、Bitcoinコミュニティのガバナンス構造を象徴する出来事となりました。企業連合がSegWit2x(SegWit有効化+ブロックサイズ拡大)を推進した一方、多くのノード運用者は安全性の観点からこれに反対しました。

最終的には、ユーザー主導のBIP148(UASF)が支持を集め、これに応じる形でマイナーがSegWitに合意しました。この過程は、Bitcoinの最終的な意思決定権がマイナーでも企業でもなく、ノードを運用する個人にあることを改めて示しました。

Lightning Networkへの道

SegWitがもたらした最も重要な成果のひとつは、Lightning Networkを安全に運用できる環境を整えたことです。展性問題の解消により、チャネル管理が安定し、レイヤー2決済の実用性が一気に高まりました。Lightning Networkは2017年以降急速に普及し、現在ではマイクロペイメント基盤として定着しています。

Taproot:プライバシーとスマートコントラクトの新時代

Taprootの歴史的背景

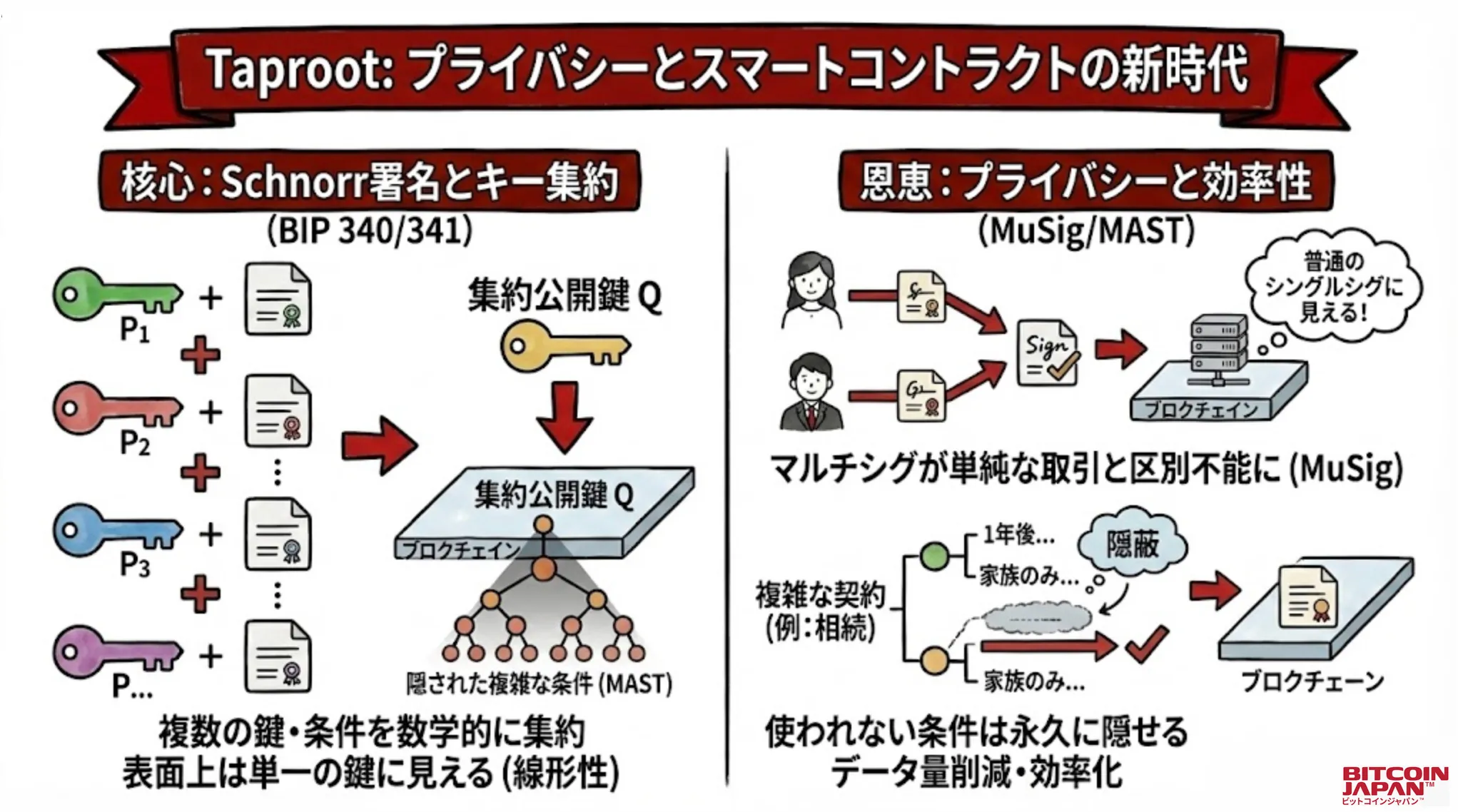

Taprootを構成する要素となる技術的アイデアは、Bitcoinのかなり初期の段階から議論されてきました。2012年には元Bitcoin Core開発者のMike Hearnが、バッチ署名検証の文脈でSchnorr署名に言及しており、2014年にはAdam Backが、Schnorr署名を用いてマルチシグを単一署名(シングルシグ)のように見せるアイデアを提案しています。

Merkelized Abstract Syntax Trees(MAST)についても、2013年前後からPeter Toddらによって議論され、2016年にはJohnson LauがMASTを扱うBIP 114を提案しました。さらに2018年、Gregory Maxwellが現在のTaprootの基礎となるアイデアを提示します。

Maxwellの重要な洞察は、多数の参加者によるマルチパーティ契約の多くには、関係者全員が合意する「協調的な最終結果」が存在するという点でした。Taprootは、この協調的な支出パスを通常の公開鍵として表現し、それ以外の複雑な条件をMerkleツリーの中に隠すことで、プライバシーと効率性の両方を高めています。

Taprootの3つのBIP

Taprootアップグレードは、主に次の3つのBIPで構成されています。

BIP 340:Schnorr署名

Schnorr署名スキームをBitcoinに導入します。Schnorr署名は、従来のECDSA署名と比べて、次のような利点があります。

サイズの削減:署名サイズは最大64バイト(ECDSAは通常71〜72バイト程度)

数学的線形性:署名や公開鍵を安全に「足し合わせる」ことができる

バッチ検証:複数の署名をまとめて効率的に検証できる

証明可能な安全性:前提条件が少ない、よりシンプルな安全性証明が可能

署名サイズの削減は、個々のユーザーの手数料を下げるだけでなく、ブロックチェーン全体のデータ量の抑制にもつながります。バッチ検証によってノードはブロック内の多数の署名を一度に検証できるため、検証コストの削減にも寄与します。

BIP 341:Taproot

Schnorr署名をBitcoinプロトコルに統合し、Pay-to-Taproot(P2TR)という新しいスクリプトタイプを定義します。P2TRは、Schnorr公開鍵、もしくは複数の条件をまとめたMerkleツリーのルートに対してビットコインをロックできる仕組みです。

ここで重要になるのが「キー集約」という考え方です。P2TRアウトプットは表面上は単一の公開鍵Qにロックされているように見えますが、実際には基礎となる公開鍵Pと、Merkleツリーに格納された複数のスクリプトから構成されています。この仕組みによって、単純な公開鍵支出と複雑なスクリプト支出の両方を同じフォーマットで表現でき、どのパスで支出するかは実際に使うときに選択できます。

結果として、マルチシグや高度なスマートコントラクトであっても、ブロックチェーン上では通常の単一署名トランザクションと見分けがつきにくくなり、プライバシー向上にもつながります。

BIP 342:Tapscript

P2TRトランザクションを扱うために、スクリプト言語を拡張・整理する提案です。特に、OP_CHECKSIGADDという新しいオペコードの導入により、マルチシグのロジックをよりシンプルかつ効率的に記述できるようになりました。

Tapscriptは将来の拡張を見据えて設計されており、「tapleaf version」という概念を導入することで、witnessバージョンを変えずにMerkleツリー内の個々のスクリプトだけを差し替えるようなアップグレードも可能にしています。

MuSig:マルチシグの革命

Schnorr署名の線形性により、MuSigと呼ばれる新しいマルチシグプロトコルが実現可能になりました。従来のマルチシグでは、各参加者の公開鍵と署名をそのままブロックチェーンに記録する必要があり、データ量・プライバシーの両面で負担が大きい構造でした。

MuSigでは、複数の公開鍵を数学的に集約して1つの公開鍵を生成し、参加者全員が協力して単一の署名を作り出します。これにより、外見上は普通のシングルシグトランザクションと区別がつかない形でマルチシグを実現できます。

Jonas Nickらによるベンチマークでは、MuSig2は100万人規模の参加者でもおよそ2分程度で署名生成が完了すると報告されています。理論上は、極めて大規模なマルチシグでも実用的になり得ることを示す結果です。

プライバシーの向上

Taprootがもたらす最大の恩恵のひとつがプライバシーの強化です。MASTの考え方を取り入れることで、実際に使われた支出条件のみをオンチェーンで公開し、それ以外の条件はMerkleツリー内に隠したままにできます。

例えば、相続のためのスキームを設計する場合、「1年後に子どもが単独で使える条件」「さらに6カ月後に特定の家族だけが使える条件」など、複数の条件をあらかじめ用意しておくことができます。実際にどの条件も使われなければ、それらは永久にブロックチェーン上に現れません。

Lightning Networkの2-of-2マルチシグチャネルについても、Taprootを用いることでオンチェーン上は通常のシングルシグトランザクションとほとんど区別がつかなくなり、Lightning利用者のプライバシー保護に大きく寄与します。

Taprootの有効化

Taprootの有効化プロセスは、SegWitの経験を踏まえ、よりスムーズに進むよう設計されました。「Speedy Trial」と呼ばれる方式が採用され、約3カ月という短期間のうちに、特定の閾値(90%以上)のハッシュレートが支持を示せば有効化、達しなければ一旦失敗という、明確で期限付きのルールが設けられました。

2021年5月には、この支持率条件を満たす形でマイナーの合意が形成され、同年11月14日、ブロック709,632でTaprootが有効化されました。2017年のSegWitからちょうど1ハルビングサイクルに近い時間をかけて、慎重に準備されたアップグレードだったと言えます。日本国内のノードや事業者もこのタイミングで対応を進め、現在では多くのウォレットがTaproot(P2TR)への送金に対応し始めています。

現在の採用状況と課題

SegWitの普及

2026年現在、SegWitはBitcoinトランザクションの大部分で利用されており、事実上の標準となっています。導入初期はウォレットや取引所の対応が追いつかず普及に時間を要しましたが、手数料削減効果やブロック容量の効率化が明確になるにつれ、主要サービスでの採用が進みました。現在では、国内の取引所でもSegWitアドレス(特にBech32形式)を前提とした運用が定着しています。

Taprootの現状と論争

Taprootは2023年以降、OrdinalsやInscriptionsといったトランザクション以外のデータをブロックチェーンに埋め込む用途が広がったことで、議論の焦点となりました。これらの利用は、マイナーに追加の手数料収入をもたらす一方、一般ユーザーの取引手数料上昇を招く要因にもなっています。Bitcoinのブロックチェーンを「貨幣用途」以外に拡張する試みと捉える意見がある一方、用途の偏りを懸念する声も根強く存在します。

ただし、任意データの記録自体はTaproot以前から可能であり、今回の議論は主に「コストが下がり、利用しやすくなった」点に起因します。これを全面的に禁止する変更は、検閲耐性というBitcoinの根幹に影響を与えるため、コミュニティでは慎重な議論が続けられています。

マルチシグでのTaproot実装

Taprootを活用したマルチシグの実装については、まだ標準化の途上にあります。BIP 342には複数の実装方法が示されていますが、明確なベストプラクティスは確立されていません。協調的カストディ事業者であるUnchainedなどは、ハードウェアウォレットメーカーと連携し、OP_CHECKSIGADDを利用したより効率的なマルチシグ構造を検証しています。

特に、k-of-n方式のマルチシグを複数のk-of-kリーフへ分解するアプローチは、プライバシーを向上させつつ柔軟性を確保できる点で注目されています。ただし、ハードウェアウォレット間での互換性や署名フローの標準化には課題が残っており、広範な採用には引き続き時間がかかると見られています。

次世代のアップグレード

議論されている提案

Bitcoinコミュニティでは、SegWitやTaprootに続く次のプロトコル改善として、いくつかのソフトフォーク候補が議論されています。ここで紹介するものは、あくまで「検討・議論中」のアイデアであり、実装が確定しているわけではありません。

SIGHASH_ANYPREVOUT

Lightning NetworkのEltooプロトコルを実現するために提案されている署名ハッシュフラグです。特定の入力(以前のチャネル状態)を「固定」せずに扱えるようにすることで、チャネルアップデートの管理を大幅にシンプルにし、バグや運用ミスによる資金喪失リスクを減らすことが期待されていますが、導入には慎重な検討が続いています。Lightningチャネルの設計そのものを、今よりも安全で分かりやすくする土台となる提案です。

OP_CHECKTEMPLATEVERIFY(CTV)

トランザクションの「ひな型(テンプレート)」を事前に固定し、その形に合致する支出のみを許可する仕組みを導入する提案です。これにより、特定の条件に資金をロックする「コベナンツ」と呼ばれる高度な支出制約を実現できます。コベナンツは、ボルト(Vault)と呼ばれる防犯型ウォレット構造や、オンチェーンでの簡易的な分散型取引所、手数料高騰時のバッチ送金など、さまざまな新しいアプリケーションの基盤になり得ると考えられています。

The Great Consensus Cleanup

Square Crypto(現・Spiral)の開発者Matt Coralloによって提案されているソフトフォーク案で、新機能を追加するというよりも、Bitcoinプロトコルの「掃除」と整備に重点を置いたものです。極端なエッジケースで検証に過度な計算資源を必要とするトランザクション形式を無効化したり、既に使われていない古いアップグレードメカニズムを整理したりすることで、実装の分かりやすさと安全性を高めることを目的としています。

慎重なアプローチの重要性

Bitcoinのアップグレードプロセスが慎重なのは偶然ではありません。2017年のSegWitから2021年のTaprootまで約4年かかったことも、単に「遅かった」のではなく、十分なレビューと実運用テスト、そしてコミュニティ全体の合意形成に時間をかけた結果です。

新しい機能を追加すること自体よりも、既存のユーザーやノード、ウォレットが安全に移行できるか、分散性や検閲耐性を損なわないかが常に優先されます。次世代のアップグレード案についても、どれが採用されるか、あるいはまったく別のアプローチが選ばれるのかは未定ですが、「急がない」という姿勢こそがBitcoinの安全性を支えている、という点は共通しています。

ウォレットとサービスの対応

SegWit対応の確認方法

自分のBitcoinアドレスがSegWitに対応しているかは、アドレスの先頭文字で簡単に判断できます。

「bc1q」 → ネイティブSegWit(P2WPKH)

「bc1p」 → Taproot(P2TR)

「3」 → ラップドSegWit(P2SH-P2WPKH)またはレガシーP2SH

「1」 → レガシー(P2PKH、SegWit非対応)

国内外のウォレットや取引所では、送金手数料の効率化から「bc1」アドレス(Bech32)を標準的な形式として広く採用されており、特に新規ユーザーにはSegWitアドレスの利用が推奨されています。

ハードウェアウォレットの対応

主要なハードウェアウォレットは、すでにTaprootアドレスへの送金に対応しています。Trezorは2021年12月からTaprootをサポートし、Ledgerも2023年よりウォレット登録プロトコルを通じてTaprootベースのマルチシグ対応を拡大しています。

とはいえ、Taprootの機能を全面的に活用できる環境が整っているわけではありません。特にマルチシグについては、署名生成フローや運用面での標準化がまだ発展途上にあります。メーカー間での互換性やサポート範囲の差も残っており、実運用で安定したTaprootマルチシグが広く利用されるまでには、引き続き時間がかかると見られています。

まとめ:進化し続けるBitcoin

SegWitとTaprootは、Bitcoinプロトコルの歴史の中でも、とりわけ大きな転換点となったアップグレードです。SegWitはトランザクション展性の問題を解決し、Lightning Networkのようなレイヤー2ソリューションを現実的なものにしました。同時に、ブロックウェイトの導入によってブロック容量を実質的に拡張し、スケーラビリティと手数料効率の改善に大きく貢献しました。

一方でTaprootは、Schnorr署名とMASTを組み合わせることで、プライバシー、表現力、そして将来の拡張性を大きく押し上げました。マルチシグや複雑なスマートコントラクトであっても、オンチェーンでは単純なシングルシグトランザクションとほとんど見分けがつかない設計は、「必要な情報だけを開示する」という意味で、Bitcoinらしいミニマリズムを体現しています。

重要なのは、これらのアップグレードが、Bitcoinの核となる原則を損なうことなく実現された点です。分散性、検閲耐性、不変性といった根本的な性質を守りつつ、スケーラビリティとプライバシーを段階的に高めてきたことが、Bitcoinの開発プロセスの特徴でもあります。

Bitcoin開発は、あえて「ゆっくり進む」ことを前提としています。新機能を急いで取り込むのではなく、徹底したレビューとテスト、そしてコミュニティ全体の合意形成を経たうえで、慎重にプロトコルに組み込んでいきます。この慎重な姿勢が、2009年の稼働開始以来、Bitcoinネットワークが長期にわたって安全に動作し続けている理由のひとつだと言えるでしょう。

今後のアップグレード候補についても、同様の慎重なアプローチが取られていくと考えられます。それは変化を恐れて立ち止まるという意味ではなく、「信頼性を最優先しながら進化する」というBitcoinらしい選択です。SegWitやTaprootのようなアップグレードは、その哲学が単なるスローガンではなく、実際の設計と意思決定プロセスに深く根付いていることを示しています。